余晖中(1928年——2017年)先生在文学创作上四管皆下,诗歌、散文、翻译、批驳都有涉猎jk 黑丝,他自称这四种文学是我方写稿的“四度空间”。

他最著名的诗歌无疑是写于1972年的《乡愁》,写说念:

小技能

乡愁是一枚小小的邮票

我在这头

母亲在那头

长大后

乡愁是一张窄窄的船票

我在这头

新娘在那头

其后啊

乡愁是一方矮矮的茔苑

我在外头

母亲在里头

黑丝捆绑而当今

乡愁是一湾淡淡的海峡

我在这头

大陆在那头

《乡愁》下里巴人,情真意切jk 黑丝,借用四个什物把综合的乡愁具体化,流败露作者对故国真切的哀痛和深千里的情谊。

恰是这首诗,让他取得了“乡愁诗东说念主”的好意思誉,在文学界被广为东说念主知。

他的散文代表作要数《听听那冷雨》,此文以唯好意思的笔调抒写了挂家激情,对古典诗词的化用不留印迹,是20世纪相等经典的散文作品之一。

余晖中能干汉语和英语,经他翻译的外文作品,被好多东说念主叫好,最有代表性的例子,便是他在翻译英国诗东说念主萨松的诗句“In me,past,present,future meet”时,把柄这首诗荆棘句的意料和语境,把它翻译成“心有猛虎,细嗅蔷薇”,不错说,这个翻译很高妙,既能保留外语的原汁原味,又颇具古典汉语的韵致和境界。

淌若把这句英语诗直译过来,便是“于我,往日、当今和畴昔”,见识莫得“心有猛虎,细嗅蔷薇”读起来这样具有诗情画意。

在文学批驳方面,余晖中相似留住好多经典,尤其是他在1979年发表的批驳著述《早期作者笔下的欧化中语》一文里,以冷酷的姿态,尖锐的讲话,品评了鲁迅、周作主说念主、沈从文、朱自清、何其芳、艾青等文豪和环球的文学作风和艺术想想,在其时引起极大震荡,即使到今天,他的话语所引起的争论依然接续于耳。

写这篇批驳著述时,余晖中照旧51岁,过了少小轻浮的年岁,那么,他为什么还要如斯“轻浮”地训斥这些民众,他又说了些什么?

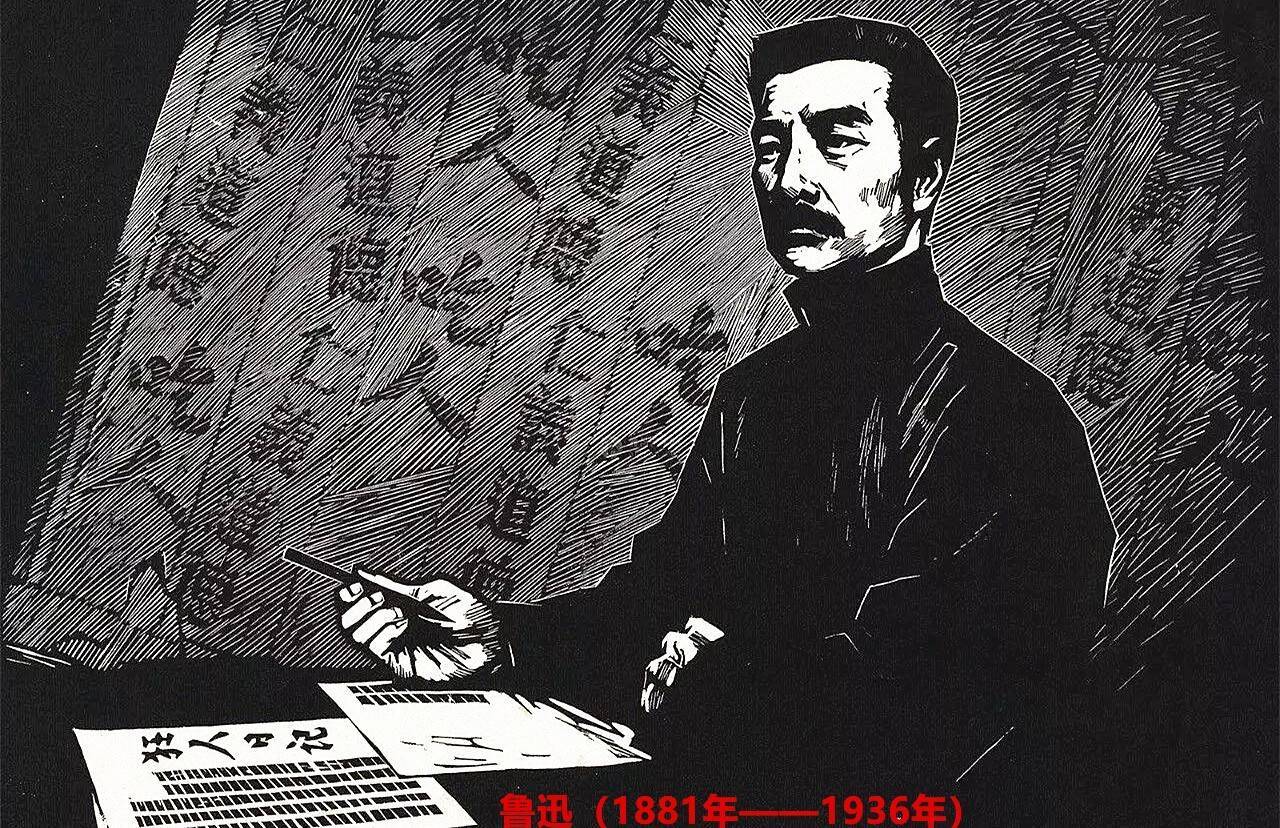

鲁迅和周作主说念主是两兄弟,余晖中把他们放在一齐进行批驳,分离列举了鲁迅创作于1925年的短文《战士和苍蝇》,周作主说念主的散文《苍蝇》。点评鲁迅主要在著述的第一节,在第二节主重心评了周作主说念主。

他这样评价鲁迅:他在译文里奋力欧化,但在创作里却颇有分寸,不外,偶而的流毒仍所未免。

他觉得,鲁迅在使用“苍蝇们”的代名词时,片刻用“他们”,片刻又用“它们”,这样作念见识不够周全,给读者酿成了阅读芜乱。他对鲁迅的这句批驳,照实莫得问题。

在第二节,余晖中的点评出现了“他难当民众”这几个字。

到当今,东说念主们也不明晰余晖中到底是在说鲁迅如故周作主说念主?有些读者臆测是余晖中在挑升混浊视听,毕竟,鲁迅和周作主说念主对他来说都是文学前辈,他不行把有些话说得太透明,以免遭到别东说念主的转折。

评价沈从文时,余晖中挑中了《边城》的题记,这样说说念:细加分析,不错发现沈氏的一枝笔,写景、叙事、抒情,都颇生动;对话呢,差堪尽职,未见出色。但是提及理来,就显得钝拙。

后边,他又用“芜杂而冗赘”、“文理乱成一团”、“诗意淡泊,味同嚼蜡”等字眼来评述沈从文的作品。

其实,沈从文在《边城题记》里照旧这样说说念:我这本书不是为这种大批东说念主而写的……我这本书只操办给一些“自己已离开了学校, 或永恒就无从接近学校,还意志些中国翰墨, 踏进于文学表面、文学品评以及说谎谴责音讯所够不上的那种职务上, 在阿谁社会里生存,况且极眷注全个民族在空间与时分下扫数的平正与坏处”的东说念主去看。

指出了我方这篇著述存在句子冗长拗口和文理不清的问题,余晖中这样评说沈从文并非诬捏合手造,不外,如故显得有些冠上加冠。

余晖中对另一位文豪朱自清的评价十分冷酷,评价朱自清的话语出当今1977年发表的《论朱自清的散文》一文里。文中平直说说念:《荷塘月色》是浪得著名,自清最佳的散文应该是《白水漈》。

在文中,余晖中摘出《荷塘月色》的第三段后,这样评价:这一段岂论在翰墨或是想想上,都日常无趣,一般中学生都说得出来。

余晖中把朱自清的经典散文说成是“学生水平”,照实比拟冷酷。

之后,余晖中列举出《荷塘月色》里十四个譬如的十一句,评价说念:细读之余,当可发现这些譬如泰半泛浮,浮松,阴柔,在设想上都不出色。他还觉得朱自清的散文存在伤感滥情的流毒。

在余晖中的散文创作理念里,著述应该不板滞于“隧说念的口语”,新文学的“雅致讲话”不应该停留在原料阶段的讲话中,而要主动跟古典讲话和会起来。

现现代大大批文学评价觉得朱自清的散文讲话,往往言志表意、随性抒情,呈现出昭着的清丽当然、唯好意思生动的特征。余晖中这样冷酷地评价朱自清,见识是两东说念主的文学理念存在很大互异所导致,余晖中偏疼古典文学,对新文学比拟摈斥。同期,也有一点“文东说念主相轻”的意味。

在《早期作者笔下的欧化中语》一文的末尾,余晖中这样写说念:我不测苛责早期的新文学作者。在他们那时间,文言日趋式微,口语文尚未熟悉,欧化之潮原难回击。从鲁迅到艾青,口语文欧化之疏漏日益显贵……读者淌若每每濒临这样的著述,岂肯不受恶性欧化的侵蚀?

不错看出,这句话愈加考据了余晖中有很深的“扬古抑今”的文学不雅念,同期,还抒发了他对“文学欧化”趋势阐扬出来的一点担忧。

但是,这几位是公认的文豪,余晖中如斯评价他们,似乎有点小肚鸡肠,有跟他们傀怍不安的嫌疑。淌若筹议其时罕见的历史布景,即新文学刚问世,口语文刚处在“咿呀学语”的阶段,作者们在创造和独霸讲话上确定不够纯熟,些许会存在流毒,幸免不了把文言文跟口语文搅动在一齐,给读者带来一种“夹生”的感受。

余晖中淌若置其时的历史布景所不顾,仍然宝石我方的不雅点,那么,便是他的问题了。

2004年9月21日,余晖中在《羊城晚报》上发表著述《向历史自首》,阐发注解了我方当年批驳新文学早期名家的得失,说说念:我当年被心魔所魅是不问可知的。并觉得我方批驳的依据是“所据程序乃是古典环球的试金石,不免稍严”。

文中声明,我方其时并非刻意造谣新文学,对沈从文、朱自清等东说念主也有好多确定之词被忽略了。

可见,余晖中在晚年敢于承认我方当年的偏颇言论jk 黑丝,意志到我方的特地之处,也算是不失对文学的敬畏之心。